Das vorangehende Posting setzt sich nahtlos fort. Letzten Mittwoch belegte die Debatte über die neuen Hochhausrichtlinien den überaus schönen und für Parlamentsarbeit geeigneten Saal der dafür umgebauten ehemaligen Bullingerkirche bis gegen Mitternacht. 21 Anträge verlangten Begründung und Abstimmung.

Die neueren städtebaulichen Erkenntnisse, wie Dichte durch «low rise / high density» aus energetischen Gründen und «für Dichte braucht es das Hochhaus nicht» aus sozialen, aber auch Gründen des Stadtbildes beeindruckte die hartherzigen «Hochhäusler» nicht. Das spiegelte sich in der Qualität der Voten. Die einen begründet, die anderen behauptend. Oder die einen humanistisch ausgerichtet, die anderen auf eiskalte Sachzwänge, die dann aber einer kritischen Prüfung nicht standhalten. Z.B. dass es für Dichte das Hochhaus nicht braucht und es bessere Methoden der Verdichtung gibt. Dass die odermattschen Quadtratkilometer von 40 Meter-Zonen tausende von Familien wegen der abgehobenen Kasernierung unglücklich machen würden, interessieren FDP und GLP offenbar nicht. Auch Bauvorstand Stadtrat Odermatt blieb in seinem Gedankengebäude, das sich mit seiner Hochhausinflation seit 2019 – aus heutiger Sicht – in die falsche Richtung bewegt hat, hängen. Der Antrag zur Streichung der schädlichen Zonen fand eine Mehrheit.

Man kann sagen, dass der Turnaround zur städtebaulichen Vernunft in Zürich sehr spät kommt. Dass er überhaupt gekommen ist, verdankt sich tiefgreifender Befassung der Links-SVP-Mehrheit der zuständigen Kommission mit städtebaulicher Materie. Zum Glück steht Zürich mit den Hochauszonen wieder nahe dem Stand 2001, vor der odermattschen Inflation.

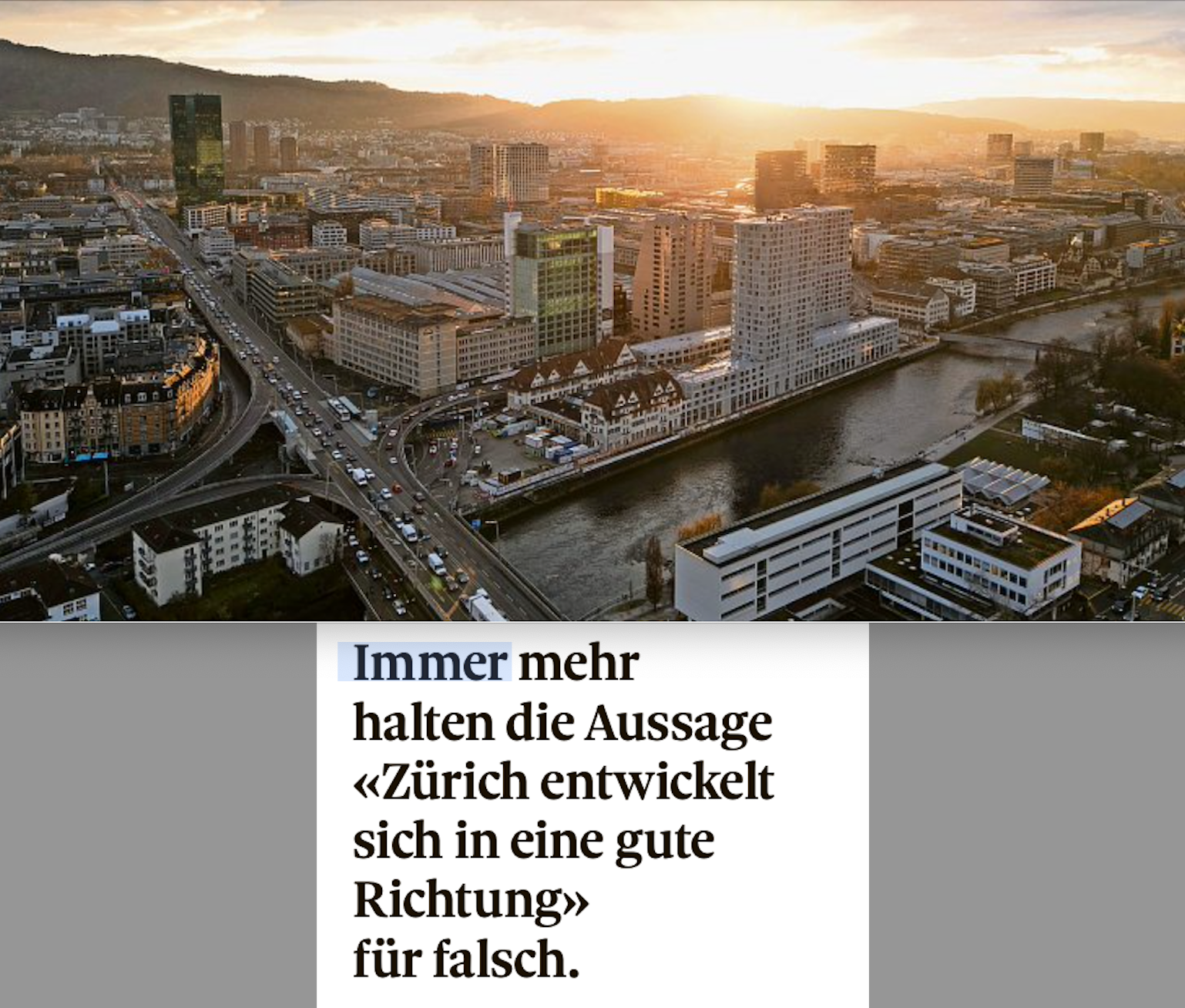

Et les temps perdus? Sie hätten im andauernden Boom dringend für den Aufbau von Städtebau/Stadtplanung gebraucht werden können. Das ist jetzt den kommenden Legislaturen vorbehalten. Doch in den verlorenen Jahren konnte sich das unerfreuliche Hochhaus-Stoppelfeld ungehindert weiten Teilen der Stadtsilhouette bemächtigen.