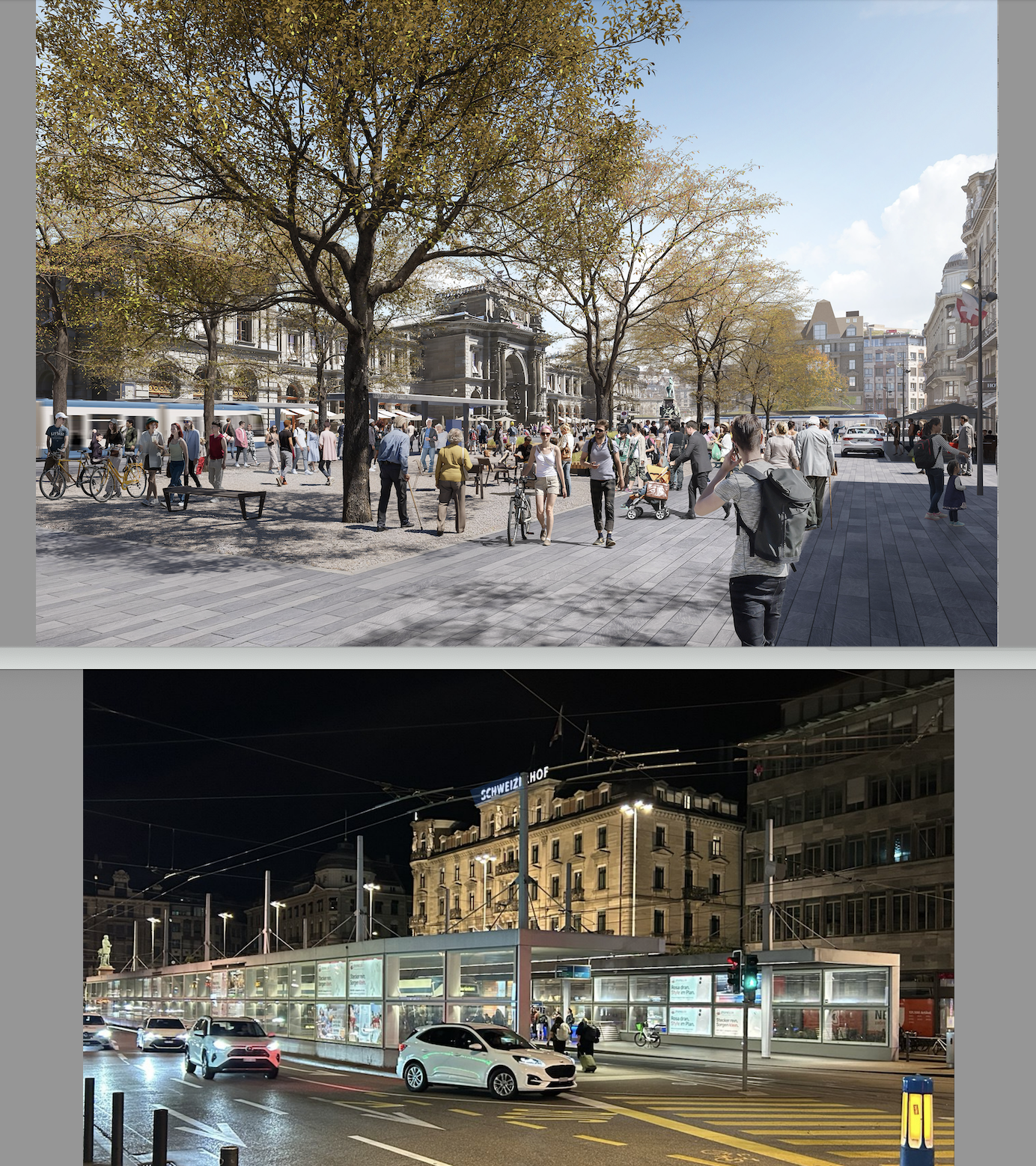

Das im vorherigen Posting beschriebene Beispiel für die städtebauliche Abwärtsspirale im zürcher Städtebau bedarf noch etwas tieferschürfender Betrachtung. Einfach ein Hochhaus in leichte Hanglagen mit gelungenem und qualitätvollem Stadtgewebe hineinzujassen, muss als solche Untat klar erkannt werden. Geschieht dies, kann der Volkswille, der eine schöne und lebenswerte europäische Stadt wünscht, in der Wahl der richtigen Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadt- und Gemeinderat 2026 besser zum Ausdruck kommen. Eine Vorbedingung für eine Aufwärtsspirale in den nächsten Jahrzehnten?

Stadtbaukunst gehört zu Europa. Es gibt unzählige Bücher darüber und es wird nach wie vor heftig darüber debattiert – zwar auffällig wenig in der unserer Tagespresse. Damit wird in Zürich die Entstehung einer «Volonté Générale» behindert, was sich dann kurzfristig im Stadtbild niederschlägt, wie die Disruption von Quartier- und Stadtbild durch das geplante Hochhaus an der Üetlibergstrasse demonstriert.

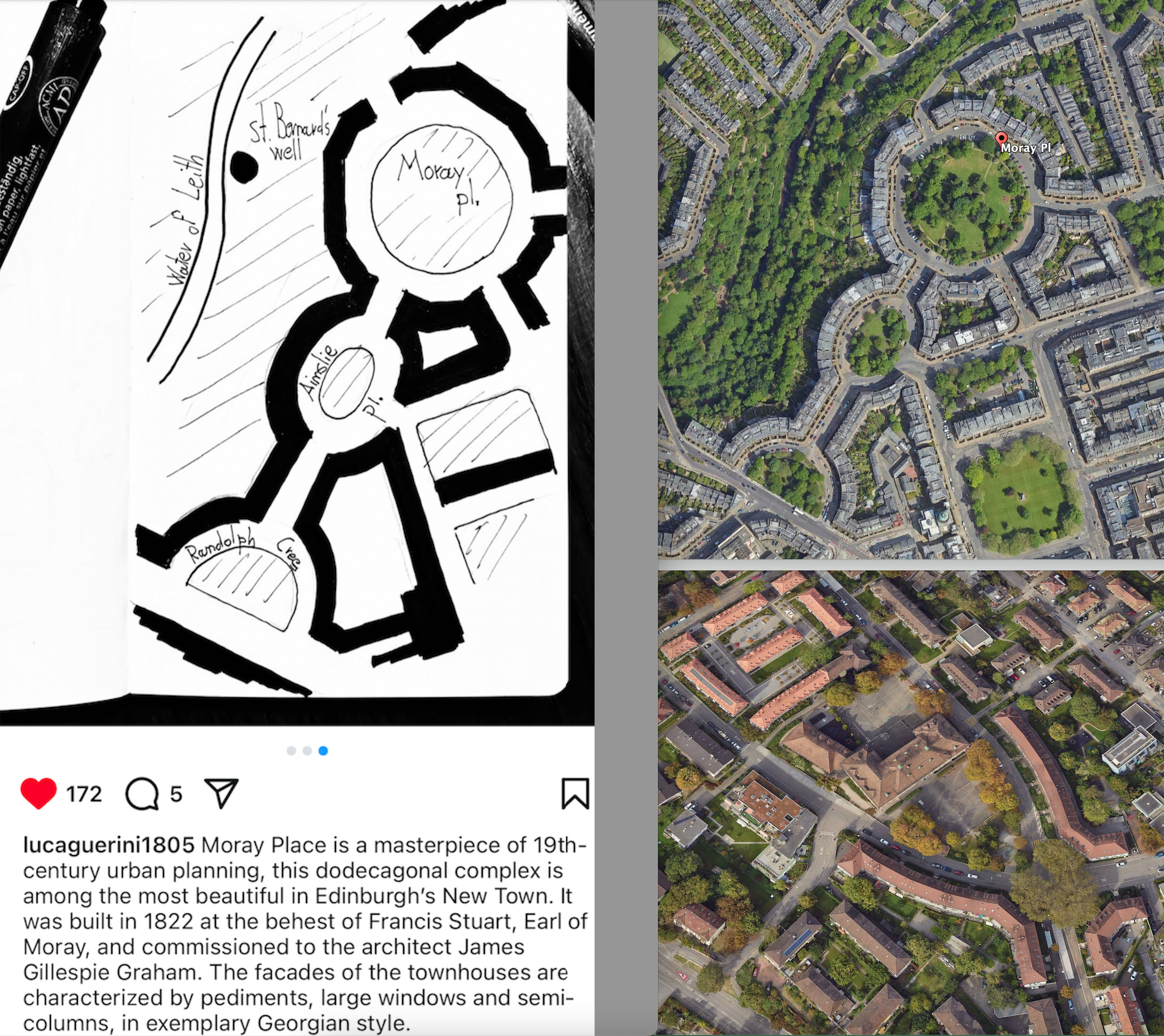

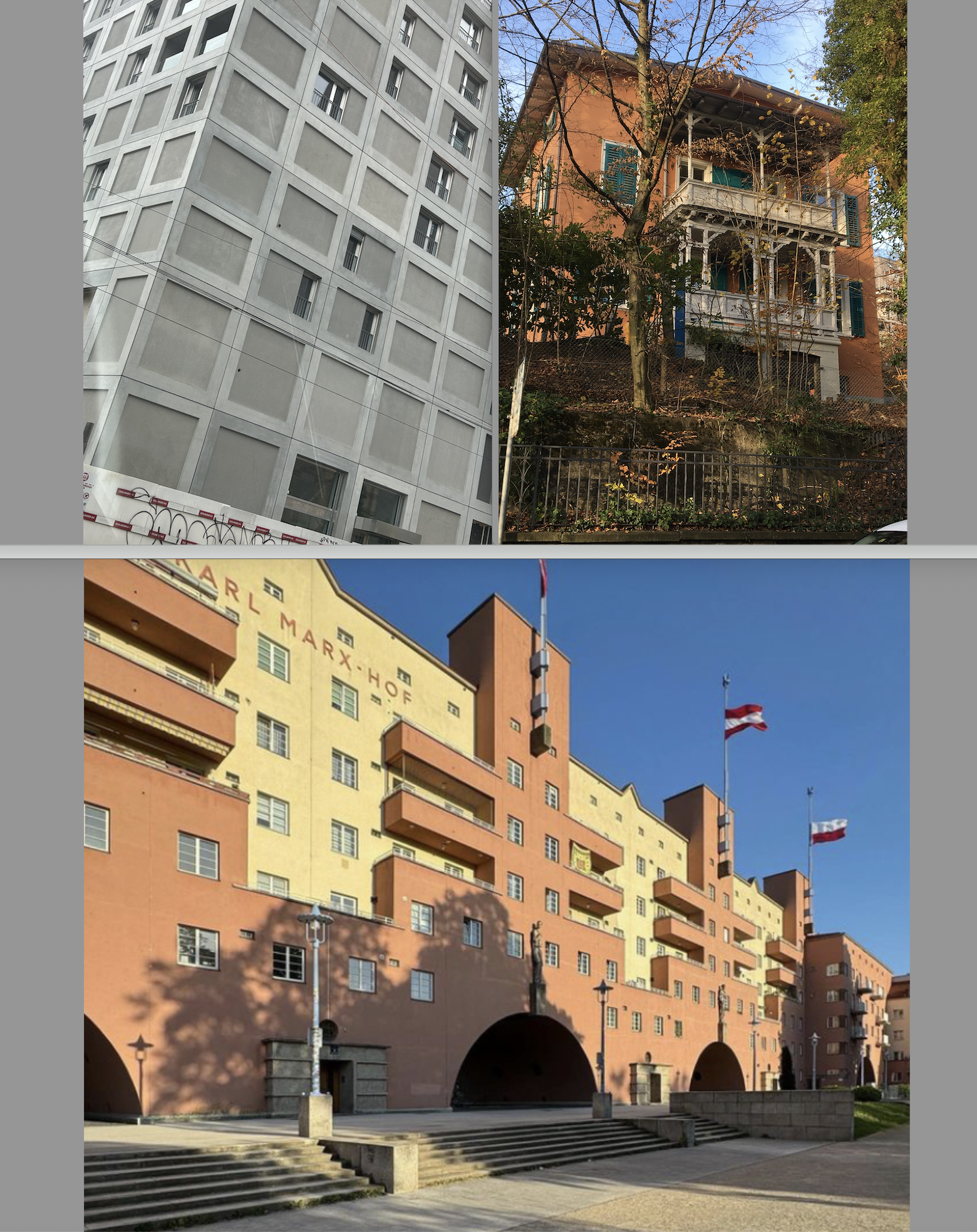

So unterschiedliche Orte und Epochen wie «Moray Place» (um 1830) in Edinburgh und “Letten” (um 1930) in Zürich zeigen uns, was sorgfältiger europäischer Städtebau leisten kann. In beiden Fällen sind Aussenräume geformt worden, die gut lesbar sind und dem Stadtleben Geborgenheit vermitteln. Ganz im Gegensatz zum beschriebenen Hochhaus, das einzig ein «Immobilienplacement» ist und nur unerfreuliche Resträume schafft. In Zürich war es die überaus glückliche personelle Verbindung des langjährigen Stadtrats Emil Klöti und dem von ihm ausgewählten Stadtbaumeister Hermann Herter, die den Bebauungsplan «Letten» und vieles mehr ermöglicht hat.